子育ての方法は、子どもの年齢によって大きく変わります。特に「つのつく年齢(1〜9歳)」と「つが取れた年齢(10歳以降)」では、心の成長や親の影響の受け止め方に大きな違いがあります。本稿では、発達心理の観点からそれぞれの時期の特徴を整理し、保護者としてどのように関わることが大切かを考えていきます。

(1)子どもの成長段階と保護者の関わり方

子育てにおいて、子どもの年齢によって関わり方の質は大きく変化します。特に「つのつく年齢」、すなわち1歳から9歳までと、それ以降の「つのが取れた年齢」では、子どもの心理的特徴が大きく異なります。

(2)つのつく年齢(1〜9歳)

この時期の子どもは、自我がまだ強く確立していません。そのため「保護者が絶対的存在」となります。例えば「買い物に行こう」と声をかければ、素直に「行く行く!」とついてきます。

この年齢の子どもは、保護者の言葉をそのまま自分の一部として受け止めます。「足が遅いね」と言われれば、自分は足が遅いのだと思い込み、「困った子ね」と言われれば、自分は周りを困らせる存在なのだと信じてしまいます。つまり、親の言葉や独り言が子どもの心を形づくる“栄養”になるのです。

したがって、この時期に大切なのは、子どもに安心感を与える親の笑顔です。親が嬉しそうにしていれば、子どもはその笑顔を見たいがために一生懸命努力します。スポーツや習い事においても、親の笑顔が近くにあることで、子どもはより頑張るエネルギーを得るのです。

また、この時期は「家庭の基本習慣」や「しつけ」を身につけさせるのに最適です。保護者が絶対的存在であるからこそ、土台となる生活習慣を根付かせやすいのです。

(3)つのが取れた年齢(10歳以降)

10歳を過ぎると、子どもは自分を主張し始め、友達や社会との関わりを意識するようになります。「将来こうなりたいから今は努力する」といった因果関係が理解できるようになり、動機付けの方法も変わってきます。

一方で、この年齢の子どもたちは、親の言動を客観的に見始めます。例えば、三重県PTA連合会での調査では、9歳までの子どもは「両親がケンカしている時」が一番元気をなくす理由でした。しかし10歳を超えると、「親が他人の悪口を言っているのを聞いた時」が大きな失望につながると答える子が多くなりました。これは、親がこれまで「悪口を言わないように」と教えてきたにもかかわらず、実際には口にしている姿を目にしたときに、子どもが深い矛盾を感じるからです。

つまり、10歳以降の子どもは、冷静に「人としての在り方」を親の姿から学び取ろうとしているのです。

(4)まとめ

子育てには「適したタイミング」があります。特に9歳までの「つのつく年齢」では、親の言葉や表情がそのまま子どもの自己像を形づけます。この時期に愛情ある言葉をかけ、安心できる笑顔を見せ、生活習慣の基盤を整えておくことが、その後の成長に大きな意味を持ちます。

そして10歳を超えてからは、親自身の生き方や言動そのものが、子どもに強い影響を与えます。言葉以上に「親の背中」が教育になるのです。子どもの成長段階に応じた関わり方を意識し、日々の子育てに生かしていただければ幸いです。

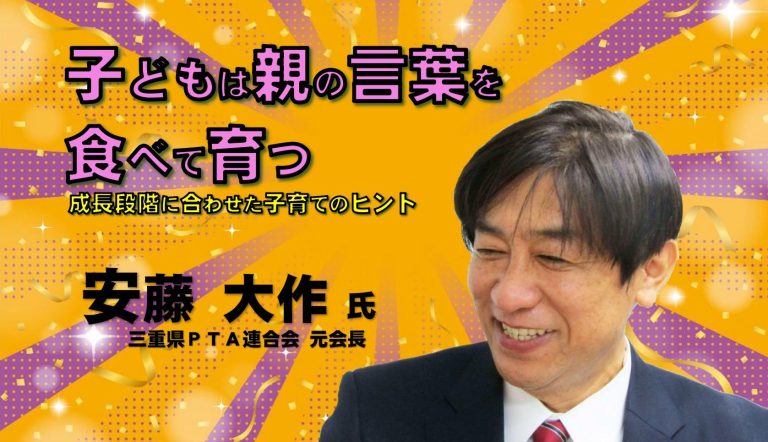

安藤 大作(三重県PTA連合会 元会長)

[執筆者・安藤大作氏プロフィール]

平成23・24・25年度三重県PTA連合会 会長

平成25年度 (公社)日本PTA全国協議会 副会長

平成25年度 日本PTA全国研究大会 実行委員長

(公社)全国学習塾協会 会長

日本民間教育協議会 会長

(公財)日本数学検定協会 評議員

経済産業省 未来の教室とEdTech研究会 元委員

文部科学省 不登校に関する調査協力者委員会 元委員

総務省 令和4年度「学外教育データ連携に係る実証事業」有識者検討会 有識者

三重県学力向上推進委員

株式会社安藤塾 代表取締役

社会福祉法人むげんのかのうせい 理事長

FM三重にて「安藤大作エデュケーションラジオ」毎週放送中